1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АСУ

Вы познакомитесь:

- С основными понятиями и определениями.

- Со структурой АСУ.

- С классификацией АСУ.

1.1. Основные понятия и определения

Алгоритм функционирования устройства (системы) – совокупность предписаний, ведущих к правильному выполнению технического процесса в каком-либо устройстве или в совокупности устройств (системе).

Например, электрическая система – совокупность устройств, обеспечивающих единство процессов генерирования, преобразования, передачи, распределения и потребления электрической энергии при обеспечении ряда требований к режимным параметрам (частоте, напряжению, мощности и т.д.). Электрическая система спроектирована таким образом, чтобы при нормальных условиях эксплуатации эти требования выполнялись, то есть правильно выполнялся технический процесс. В данном случае алгоритм функционирования электрической системы реализован в конструкции входящих в ее состав устройств (генераторов, трансформаторов, линий электропередачи и т.д.) и в определенной схеме их соединения.

Однако надлежащему функционированию устройства (системы) могут мешать внешние обстоятельства (воздействия). Например, для электрической системы такими воздействиями могут быть: изменение нагрузки потребителей электрической энергии, изменение конфигурации электрической сети в результате переключений, короткие замыкания, обрывы проводов и т.д. Поэтому на устройство (систему) приходится оказывать специальные воздействия, направленные на компенсацию нежелательных последствий внешних воздействий и выполнение алгоритма функционирования. В связи с этим вводятся следующие понятия:

Объект управления (ОУ) – устройство (система), осуществляющее технический процесс и нуждающееся в специально организованных воздействиях извне для осуществления его алгоритма функционирования.

Объектами управления являются, например, как отдельные устройства электрической системы (турбогенераторы, силовые преобразователи электрической энергии, нагрузки), так и электрическая система в целом.

Алгоритм управления – совокупность предписаний, определяющая характер воздействий извне на объект управления, обеспечивающих его алгоритм функционирования.

Примерами алгоритмов управления являются алгоритмы изменения возбуждения синхронного генератора и расхода пара в их турбинах с целью компенсации нежелательного влияния изменения нагрузки потребителей на уровни напряжения в узловых точках электрической системы и частоту этого напряжения.

Устройство управления (УУ) – устройство, осуществляющее в соответствии с алгоритмом управления воздействие на объект управления.

Примерами устройств управления являются автоматический регулятор возбуждения (АРВ) и автоматический регулятор частоты вращения (АРЧВ) синхронного генератора.

Автоматическая система управления (АСУ) – совокупность взаимодействующих между собой объекта управления и устройства управления.

Таковой, например, является автоматическая система возбуждения синхронного генератора, содержащая взаимодействующие между собой АРВ и собственно синхронный генератор.

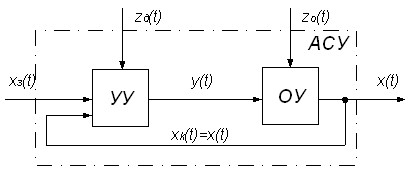

На рис. 1.1. приведена обобщенная структурная схема АСУ.

Рис. 1.1. Обобщенная структурная схема АСУ

В ней:

x(t) – управляемая величина – физическая величина, характеризующая состояние объекта.

Часто объект управления имеет несколько управляемых величин x1(t), x2(t)… xn(t), тогда говорят об n-мерном векторе состояния объекта x(t)с перечисленными выше компонентами. Объект управления в этом случае называют многомерным.

Примерами управляемых величин в электрической системе являются: ток, напряжение, мощность, частота вращения и т.д.

zо(t), zд(t) – соответственно основное (действующее на объект управления) и дополнительное (действующее на устройство управления) возмущающие воздействия.

Примерами основного возмущающего воздействия zо(t) являются изменение нагрузки синхронного генератора, температуры охлаждающей его среды и т.п., а дополнительного возмущающего воздействия zд(t) – изменение условий охлаждения УУ, нестабильность напряжения источников питания УУ и т.п.

y(t) – управляющее воздействие.

Управляющее воздействие вырабатывается в управляющем устройстве в соответствии с алгоритмом управления в зависимости от истинного и предписанного значений управляемой величины.

xк(t) = x(t) – контрольное воздействие – информация об истинном значении управляемой величины.

xз(t) – задающее воздействие – предписанное (желаемое) значение управляемой величины.

Алгоритм управления (алгоритм функционирования управляющего устройства) – зависимость управляющего воздействия от задающего воздействия, управляемой величины и дополнительного возмущающего воздействия.

Для одномерной АСУ алгоритм управления можно записать следующим образом:

y(t) = Ау[ xз(t), x(t), zд(t)]. (1.1)

Алгоритм функционирования объекта управления – зависимость управляемой величины от управляющего и основного возмущающего воздействий.

Для одномерной АСУ алгоритм функционирования объекта можно записать следующим образом:

x(t) = Ао[ y(t), zо(t)]. (1.2)

Алгоритм функционирования объекта и алгоритм управления в совокупности образуют алгоритм функционирования АСУ.

Воздействия z(t) и xз(t) являются внешними для рассматриваемой системы, а воздействия xк(t) и y(t) – внутренними.

Передача внешних и внутренних воздействий происходит через элементы АСУ, которые в совокупности образуют несколько цепей воздействий. На рис.1.1 можно указать, например, цепи воздействий от величины xз(t) к величине y(t) и далее к x(t), от zо(t) к x(t).

Различают три стороны любого воздействия:

- энергетическая – сторона, проявляющаяся в процессах преобразования и передачи энергии;

- метаболическая – сторона, проявляющаяся в процессах преобразования формы и состава вещества;

- информационная – сторона, связанная с переносом каждым воздействием определенной информации.

Информационная сторона наиболее важна для изучения процессов, происходящих в АСУ. Эти процессы заключаются в преобразовании сигналов.

Сигнал в автоматике – определенная физическая величина, отображающая в соответствии с принятой условностью информацию, содержащуюся в воздействии.

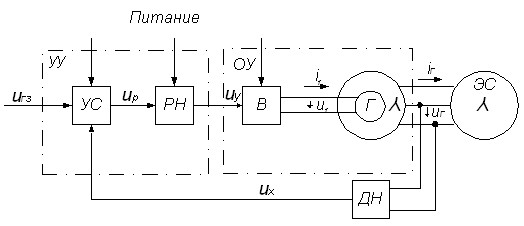

Проиллюстрируем введенные понятия на примере конкретной АСУ. На рис.1.2 изображена структура автоматической системы управления возбуждением синхронного генератора.

Рис. 1.2. Структура автоматической системы управления

возбуждением синхронного генератора

Назначение системы – поддержание постоянным напряжения на выводах статорной обмотки генератора путем изменения тока в его обмотке возбуждения. Управляемой величиной x(t) в системе является напряжение uГгенератора. Сигнал ux (контрольное воздействие xк(t)), пропорциональный напряжению uГ, вырабатывается датчиком напряжения ДН и передается в устройство сравнения УС, где он сравнивается с заданием uГЗ (задающим воздействием xз(t)). В зависимости от знака и величины сигнала рассогласования uр регулятор напряжения РН формирует сигнал управления uу (управляющее воздействие y(t)) на увеличение или уменьшение тока возбуждения if на выходе возбудителя В. Этот ток возбуждения и определяет напряжение uГ генератора. Основным возмущающим воздействием zо(t) является ток нагрузки iГ генератора в цепи связи с электрической системой ЭС.

В качестве объекта управления ОУ в данной системе можно рассматривать синхронный генератор СГ с возбудителем В. К управляющему устройству УУотносятся устройство сравнения УС и регулятор напряжения РН.

1.2. Структура АСУ

Изучение и математический анализ АСУ существенно облегчаются, если ее предварительно мысленно расчленить на типовые элементы, выявить физические взаимосвязи между ними и отобразить эти взаимосвязи схематично в какой-либо условной форме.

АСУ может быть разделена на части по различным признакам: назначению частей, алгоритмам преобразования информации, конструктивной обособленности. Соответственно различают следующие структуры и структурные схемы АСУ:

- функциональную;

- алгоритмическую;

- конструктивную.

При этом будем понимать, что:

структура – совокупность связанных между собой частей чего-либо целого;

структурная схема – графическое изображение структуры.

В теории автоматического управления чаще всего имеют дело с функциональной и алгоритмической структурами (схемами). Поэтому рассмотрим их более подробно.

Функциональные и алгоритмические схемы состоят из условных изображений элементов и звеньев (обычно в виде прямоугольников) и различных связей, изображаемых в виде линий со стрелками, показывающих направление передачи воздействий. Каждая линия соответствует обычно одному сигналу или одному воздействию. Около каждой линии указывают физическую величину, характеризующую данное воздействие.

Обычно вначале составляют функциональную схему АСУ, а затем – алгоритмическую.

Структурные схемы могут составляться с большей или меньшей степенью детализации. Схемы, на которых показаны лишь главные или укрупненные части АСУ, называются обобщенными (см. рис.1.1).

Функциональная структура (схема) – структура (схема), отражающая функции (целевые назначения) отдельных частей АСУ.

Такими функциями могут быть:

- получение информации о состоянии объекта управления;

- преобразование сигналов;

- сравнение сигналов и т.п.

В качестве частей функциональной структуры (схемы) АСУ рассматриваются функциональные устройства. Названия устройств указывают на выполнение определенной функции. Например:

- датчик;

- усилитель;

- блок сравнения;

- управляющий блок;

- исполнительное устройство и т.п.

На рис.1.3 приведен пример функциональной схемы АСУ, где изображены следующие функциональные устройства:

Д – датчик – предназначен для получения сигнала, пропорционального определенному воздействию;

ЭС – элемент сравнения – служит для получения сигнала, пропорционального отклонению управляемой величины x(t) от задающего воздействия xз(t);

КУ – корректирующее устройство – предназначено для улучшения качества управления;

УПБ – усилительно-преобразующий блок – служит для усиления сигнала и придания ему определенной формы;

РО – регулирующий орган – служит для непосредственного воздействия на регулируемую среду (примеры РО: вентиль, задвижка, тиристор и т.п.);

ИУ – исполнительное устройство – предназначено для приведения в действие регулирующего органа (примеры ИУ: электродвигатель, электромагнит и т.п.).

Рис. 1.3. Функциональная схема АСУ

Алгоритмическая структура (схема) – структура (схема), представляющая собой совокупность взаимосвязанных алгоритмических звеньев и характеризующая алгоритмы преобразования информации в АСУ.

При этом,

алгоритмическое звено - часть алгоритмической структуры АСУ, соответствующая определенному математическому или логическому алгоритму преобразования сигнала.

Если алгоритмическое звено выполняет одну простейшую математическую или логическую операцию, то его называют элементарным алгоритмическим звеном. На схемах алгоритмические звенья изображают прямоугольниками, внутри которых записывают соответствующие операторы преобразования сигналов. Иногда вместо операторов в формульном виде приводят графики зависимости выходной величины от входной или графики переходных функций.

Различают следующие виды алгоритмических звеньев:

- статическое;

- динамическое;

- арифметическое;

- логическое.

Статическое звено – звено, преобразующее входной сигнал в выходной мгновенно (без инерции).

Связь между входным и выходным сигналами статического звена описывается обычно алгебраической функцией. К статическим звеньям относятся различные безинерционные преобразователи, например, резистивный делитель напряжения. На рис.1.4,а показано условное изображение статического звена на алгоритмической схеме.

Динамическое звено – звено, преобразующее входной сигнал в выходной в соответствии с операциями интегрирования и дифференцирования во времени.

Связь между входным и выходным сигналами динамического звена описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями.

К классу динамических звеньев относятся элементы АСУ, обладающие способностью накапливать какой-либо вид энергии или вещества, например, интегратор на основе электрического конденсатора.

Арифметическое звено – звено, осуществляющее одну из арифметических операций: суммирование, вычитание, умножение, деление.

Наиболее часто встречающееся в автоматике арифметическое звено – звено, выполняющее алгебраическое суммирование сигналов, называют сумматором.

Логическое звено – звено, выполняющее какую-либо логическую операцию: логическое умножение («И»), логическое сложение («ИЛИ»), логическое отрицание («НЕ») и т.д.

Входной и выходной сигналы логического звена являются обычно дискретными и рассматриваются как логические переменные.

На рис.1.4 показаны условные изображения элементарных алгоритмических звеньев.

Рис 1.4. Условные изображения элементарных алгоритмических звеньев:

а– статическое; б – динамическое; в – арифметическое; г – логическое

Конструктивная структура (схема) – структура (схема), отражающая конкретное схемное, конструктивное и прочее исполнение АСУ.

К конструктивным схемам относятся: кинематические схемы устройств, принципиальные и монтажные схемы электрические соединений и т. д. Так как ТАУ имеет дело с математическими моделями АСУ, то конструктивные схемы интересуют в значительно меньшей степени чем функциональные и алгоритмические.

1.3. Классификация АСУ

Классификация АСУ может быть осуществлена по различным принципам и признакам, характеризующим назначение и конструкцию систем, вид применяемой энергии, используемые алгоритмы управления и функционирования и т.д.

Рассмотрим первоначально классификацию АСУ по наиболее важным для теории управления признакам, которые характеризуют алгорим функционирования и алгоритм управления АСУ.

В зависимости от характера изменения задающего воздействия во времени АСУ разделяют на три класса:

- стабилизирующие;

- программные;

- следящие.

Стабилизирующая АСУ – система, алгоритм функционирования которой содержит предписание поддерживать значение управляемой величины постоянным:

x(t) » xз = const. (1.3)

Знак »означает, что управляемая величина поддерживается на заданном уровне с некоторой ошибкой.

Стабилизирующие АСУ самые распространенные в промышленной автоматике. Их применяют для стабилизации различных физических величин, характеризующих состояние технологических объектов. Примером стабилизирующей АСУ является система регулирования возбуждения синхронного генератора (см. рис. 1.2).

Программная АСУ – система, алгоритм функционирования которой содержит предписание изменять управляемую величину в соответствии с заранее заданной функцией времени:

x(t) » xз(t) = fп(t). (1.4)

Примером программной АСУ является система управления активной мощностью нагрузки синхронного генератора на электрической станции в течение суток. Управляемой величиной в системе служит активная мощность нагрузки Р генератора. Закон изменения задания активной мощности Рз (задающего воздействия) определен как функция времени t в течение суток (см. рис.1.5).

Рис. 1.5. Закон изменения задания активной мощности

Следящая АСУ –система, алгоритм функционирования которой содержит предписание изменять управляемую величину в соответствии с заранее неизвестной функцией времени:

x(t) » xз(t) = fс(t). (1.5)

Примером следящей АСУ является система управления активной мощностью нагрузки синхронного генератора на электрической станции в течение суток. Управляемой величиной в системе служит активная мощность нагрузки Р генератора. Закон изменения задания активной мощности Рз (задающего воздействия) определяется, например, диспетчером энергосистемы и имеет неопределенный характер в течение суток.

В стабилизирующих, программных и следящих АСУ цель управления заключается в обеспечении равенства или близости управляемой величины x(t) к ее заданному значению xз(t). Такое управление, осуществляемое с целью поддержания

x(t) » xз(t), (1.6)

называется регулированием.

Управляющее устройство, осуществляющее регулирование, называется регулятором, а сама система – системой регулирования.

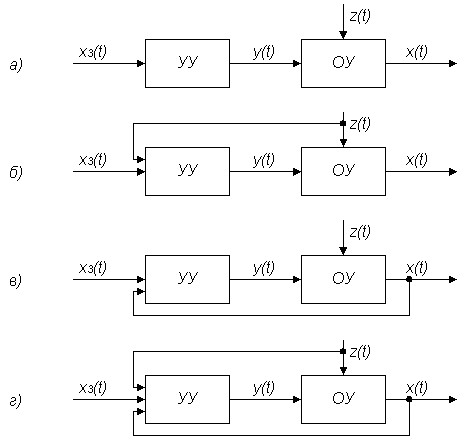

В зависимости от конфигурации цепи воздействий различают три вида АСУ:

- с разомкнутой цепью воздействий (разомкнутая система);

- с замкнутой цепью воздействий (замкнутая система);

- с комбинированной цепью воздействий (комбинированная система).

Разомкнутая АСУ – система, в которой не осуществляется контроль управляемой величины, т.е. входными воздействиями ее управляющего устройства являются только внешние (задающее и возмущающее) воздействия.

Разомкнутые АСУ можно разделить в свою очередь на два типа:

- осуществляющие управление в соответствии с изменением только задающего воздействия (рис. 1.6, а);

- осуществляющие управление в соответствии с изменением и задающего и возмущающего воздействий (рис. 1.6, б).

Алгоритм управления разомкнутой системы первого типа имеет вид

y(t) = Ay[ xз(t)]. (1.7)

Чаще всего оператор Аy устанавливает пропорциональную связь между задающим воздействием xз(t) и управляющим воздействием y(t), а сама система в этом случае осуществляет программное управление.

Системы первого типа работают с достаточной эффективностью лишь при условии, если влияние возмущений на управляемую величину невелико и все элементы разомкнутой цепи обладают достаточно стабильными характеристиками.

В системах управления по возмущению (рис. 1.6, б) управляющее воздействие зависит от возмущающего и задающего воздействий:

y(t) = Ay[ xз(t), z(t)]. (1.8)

В большинстве случаев разомкнутые системы управления по возмущению выполняют функции стабилизации управляемой величины.

Преимущество разомкнутых систем управления по возмущению – их быстродействие: они компенсируют влияние возмущения еще до того, как оно проявится на выходе объекта. Но применимы эти системы лишь в том случае, если на управляемую величину действуют одно или два возмущения и есть возможность измерения этих возмущений. Например, сравнительно легко можно измерять температуру, расход воды, ток нагрузки генератора. Поэтому если эти величины действуют на объект как возмущения, то обычно стремятся стабилизировать их при помощи дополнительной системы или ввести в основную систему управления данным объектом сигнал, пропорциональный такому воздействию.

Замкнутая АСУ (АСУ с обратной связью) – система, в которой входными воздействиями ее управляющего устройства являются как внешнее (задающее), так и внутреннее (контрольное) воздействия.

Управляющее воздействие в замкнутой системе (рис. 1.6, в) формируется в большинстве случаев в зависимости от величины и знака отклонения истинного значения управляемой величины от ее заданного значения:

y(t) = Ay[ e(t)], (1.9)

где e(t) = xз(t) - x (t) – сигнал ошибки (сигнал рассогласования).

Замкнутую систему называют часто системой управления по отклонению.

В замкнутой системе контролируется непосредственно управляемая величина и тем самым при выработке управляющего воздействия учитывается действие всех возмущений, влияющих на управляемую величину. В этом заключается преимущество замкнутых систем. Но из-за наличия замкнутой цепи воздействий в этих системах могут возникать колебания, которые в некоторых случаях делают систему неработоспособной. Кроме того, сам принцип действия замкнутых систем (принцип управления по отклонению) допускает нежелательные изменения управляемой величины: вначале возмущение должно проявиться на выходе, система “почувствует” отклонение и лишь потом выработает управляющее воздействие, направленное на устранение этого отклонения. Такая “медлительность” снижает эффективность управления. Несмотря на наличие определенных недостатков, этот принцип управления широко применяется при создании АСУ.

Основное внимание в настоящем пособии будет уделено именно замкнутым системам управления.

Рис. 1.6. Функциональные схемы АСУ с разомкнутой (а, б), замкнутой (в) и

с комбинированной (г) цепями воздействий

Комбинированная АСУ – система, в которой входными воздействиями ее управляющего устройства являются как внешние (задающее и возмущающее), так и внутреннее (контрольное) воздействия.

В комбинированных системах (рис. 1.6, г) имеется две цепи воздействий – по заданию и по возмущению, и управляющее воздействие формируется согласно оператору

y(t) = Aз[ e(t)] + Aв[ z(t)]. (1.10)

Эффективность работы комбинированной АСУ всегда больше, чем у порознь функционирующих замкнутой или разомкнутой систем.

В зависимости от способа выработки управляющего воздействия замкнутые АСУ разделяют на:

- беспоисковые;

- поисковые.

Беспоисковая АСУ – АСУ, в которой управляющее воздействие вырабатывается в результате сравнения истинного значения управляемой величины с заданным значением.

Такие системы применяют для управления сравнительно несложными объектами, характеристики которых достаточно хорошо изучены и для которых заранее известно в каком направлении и на сколько нужно изменить управляющее воздействие при определенном отклонении управляемой величины от заданного значения. Таковой, например, является рассмотренная ранее АСУ возбуждением синхронного генератора (рис. 1.2).

Поисковая АСУ – АСУ, в которой управляющее воздействие формируется с помощью пробных управляющих воздействий и путем анализа результатов этих пробных воздействий.

Такую процедуру поиска правильного управляющего воздействия приходится применять в тех случаях, когда характеристики объекта управления меняются или известны не полностью; например, известен вид зависимости управляемой величины от управляющего воздействия, но неизвестны числовые значения параметров этой зависимости. Поэтому поисковые системы называют еще системами с неполной информацией.

Наиболее часто принцип автоматического поиска управляющих воздействий применяют для управления объектами, характеристики которых имеют экстремальный характер. Целью управления является отыскание и поддержание управляющих воздействий, соответствующих экстремальному значению управляемой величины. Такие поисковые системы называют экстремальными (оптимальными) системами.

По такому принципу можно, например, строить АСУ режимом тепловой электрической станции в условиях нестабильности теплотворной способности топлива, температуры охлаждающей воды, режима нагрузки и т.д. с целью обеспечения минимума затрат на производство тепловой и электрической энергии.

Особый класс АСУ образуют системы, которые способны автоматически приспосабливаться к изменению внешних условий и свойств объекта управления, обеспечивая при этом необходимое качество управления путем изменения структуры и параметров управляющего устройства. Они называются адаптивными (самоприспосабливающимися) системами. В составе адаптивной АСУ имеется дополнительное автоматическое устройство, которое меняет алгоритм управления основного управляющего устройства таким образом, чтобы АСУ в целом осуществляла заданный алгоритм функционирования. Алгоритм функционирования адаптивной АСУ предписывает обычно максимизацию показателя качества, который характеризует либо свойства процесса управления в АСУ в целом (быстродействие, точность и т.д.), либо свойства процессов, протекающих в объекте управления (производительность, достижение наивысшего коэффициента полезного действия, минимизация затрат и т. д.). Поэтому адаптивные АСУ являются, как правило, еще и оптимальными.

По некоторым дополнительным признакам АСУ классифицируются следующим образом.

В зависимости от вида сигналов, действующих в системах, АСУ разделяют на:

- непрерывные;

- дискретные.

Непрерывная АСУ – АСУ, в которой действуют непрерывные (аналоговые), определенные в каждый момент времени сигналы.

Дискретная АСУ - АСУ, в которой действует хотя бы один дискретный, определенный только в некоторые моменты времени сигнал.

К дискретным АСУ относятся, например, АСУ, имеющие в своем составе цифровые вычислительные устройства: микропроцессоры, контроллеры, электронные вычислительные машины.

По степени зависимости управляемой величины в установившемся режиме от величины возмущающего воздействия АСУ делят на:

- статические;

- астатические.

Статическая АСУ – АСУ, в которой имеется зависимость управляемой величины в установившемся режиме от величины возмущающего воздействия.

Астатическая АСУ – АСУ, в которой отсутствует зависимость управляемой величины в установившемся режиме от величины возмущающего воздействия.

По виду дифференциальных уравнений, описывающих элементы АСУ они делятся на:

- линейные;

- нелинейные.

Линейные АСУ – АСУ, все элементы которых описываются линейными дифференциальными и/или алгебраическими уравнениями.

Нелинейные АСУ – АСУ, хотя бы один элемент которой описывается нелинейными дифференциальными и/или алгебраическими уравнениями.

В зависимости от принадлежности источника энергии, при помощи которого создается управляющее воздействие, различают АСУ:

- прямого действия;

- непрямого действия.

АСУ прямого действия – АСУ, в которой управляющее воздействие создается при помощи энергии объекта управления.

К ним относятся простейшие системы стабилизации (уровня, расхода, давления и т. п.), в которых воспринимающий элемент через рычажную систему непосредственно действует на исполнительный орган (заслонку, клапан и т. д.).

АСУ непрямого действия – АСУ, в которой управляющее воздействие создается за счет энергии дополнительного источника.

Например, в АСУ возбуждением синхронного генератора (рис. 1.2) напряжение управления uу (управляющее воздействие) формируется регулятором напряжения РН, получающим энергию от дополнительного источника питания.

Поделиться с друзьями: